Étiquette : Philosophie

2 vidéos avec Jean Robin.

Duper l’Humanité avec une histoire de nains et d’arrogance.

«Les hommes éveillés partagent un même monde. Mais endormi, chaque homme s’égare dans le sien.» Héraclite définissait ainsi avec précision chirurgicale la règle suprême de la méthode philosophique.

Abraham Lincoln en offrit une paraphrase impitoyable : “on peut duper bien des gens pour un temps, ou quelques-uns pour longtemps, mais jamais tous, éternellement”.

Réaliser que nous arpentons le même sol que les sages de Chine et d’Égypte, les prophètes d’Israël, les mystiques hindous, les prêtres africains et amérindiens, les philosophes grecs et médiévaux européens – devrait éveiller l’intellectuel d’aujourd’hui : si ses thèses ploient sous le poids de l’unanimité séculaire, elles ne pèsent guère plus que de vaines fumées.

Durant des siècles, les philosophes ont vénéré cette unanimité, fussent-ils limités à une vue partielle. Aujourd’hui, les textes fondateurs de toutes les traditions sont acessibles comme jamais auparavant sur le web. L’anthologie monumentale compilée par Whitall N. Perry dans “A Treasury of Traditional Wisdom” s’impose comme un arsenal incontournable.

Il reste stupéfiant, pourtant, que tant de penseurs des deux derniers siècles, dans une ingénuité frisant la démence, aient affirmé que l’humanité s’était globalement trompée sur son essence jusqu’à leur venue – eux seuls déchirant le voile de la réalité authentique.

Des millénaires durant, les générations ont dormi dans des songes collectifs, jusqu’à l’irruption salvatrice de Marx, Freud, Nietzsche ou Heidegger, venus les secouer pour leur révéler – enfin ! – leur vraie place.

Des générations ont recherché profondément Dieu ou la sagesse et Marx les ramène à une idéologie de classe, inconsciemment brandie.

Des générations ont recherché la perfection morale et Freud y voit le masque d’un désir charnel étouffé.

Des générations ont invoqué des idéaux sublimes et Nietzsche y décèle une pulsion vorace de domination.

Des générations se sont centrées sur la présence de l’être et Heidegger les accuse d’avoir tout recouvert de voiles.

Puis surgit le déconstructionniste pour parachever l’humiliation : ces générations n’étaient rien de plus que de simples signes errants dans un récit illusoire.

Même lorsqu’on démasque – les fraudes, les biais, les distorsions, les supercheries, les oeillères, les raccourcis et les dissonances effarantes – les censeurs modernes continuent d’éclipser tout l’héritage ancestral et Socrate ou Lao-Tseu y perdent leur voix propre et sont relégués au rôle de marionnettes.

Conséquence : chaque «nouvelle vérité» n’enrichit pas le fonds du savoir ; elle l’ampute, le voile aux yeux des héritiers.

L’expérience humaine chez eux s’atrophie dans un simulacre rétréci, effaçant des continents entiers de l’héritage universel.

Pour décrocher un billet dans le cénacle intellectuel chic, il faut découper son âme et suivre les contours de ces consciences mutilées, bannissant tout ce qui excède leur champ myope.

L’«autorité de l’ignorance», comme l’appelle Eric Voegelin, règne en maître sur les débats.

Fini le temps où nous étions des nains juchés sur les épaules de géants : nous forçons les colosses à s’incliner afin que les nabots dictent la mesure de l’humain.

Platon et Aristote le savaient : manipuler des notions générales exige d’en décortiquer les strates sémantiques.

Vingt siècles plus tard, les zélites gobent des slogans grossiers, des totems et des formules – «matérialisme dialectique», «libido», «volonté de puissance» – comme autant de vérités objectives, sans daigner les soumettre à la moindre analyse.

Il n’est pas possible de raisonner ces adeptes des fétiches et des incantations.

Persuadés d’occuper le zénith du savoir, les zintellectuels modernes se vautrent en fait dans l’auto-tromperie juvénile.

La maladie des idéologies modernes.

Les idéologies modernes reposent sur une distorsion profonde de la perception du temps : hégélianisme, marxisme, positivisme, nietzschéisme, pensée teilhardienne, transhumanisme, holisme, écologisme, multiculturalisme, théologie de la libération, progressisme globaliste de l’ONU, et autres.

Ce sont des messianismes modernes, dans le sens où ces idéologies imaginent un futur hypothétique comme forme de paradis merveilleux qu’elles érigent en vérité absolue pour réinterpréter le passé. Et c’est ce procédé même qui les empêchent de faire la distinction logique entre ce qui est nécessaire et ce qui est contingent.

– Nécessaire : Ce qui doit être, inéluctable et universel (ex. : lois logiques, 2+2=4).

– Contingent : Ce qui peut être ou ne pas être, dépendant des circonstances (ex. : un choix, un événement).

👉 Les messianismes confondent les deux, traitant des futurs hypothétiques (contingents) comme s’ils étaient inévitables (nécessaires), faussant ainsi la perception du temps.

De plus, lorsque ce futur tant attendu arrive sans que la promesse divine — qu’il s’agisse du Prince de Machiavel, de la société sans classes, du «Surhomme» ou du règne de Gaïa — ne se réalise, des «révisions» surgissent. Et ces révisions transforment l’échec en carburant pour de nouvelles prophéties messianiques, alimentant un cycle sans fin, aussi inépuisable que l’aveuglement humain.

Dans mes recherches sur ce sujet, et parmi les éléments rassemblés, ce qui frappe le plus est la manière dont des esprits, même brillants, perdent leur acuité lorsqu’ils sont emportés par ces courants messianiques. Ils sombrent dans une inaptitude surprenante, incapables de raisonner avec clarté sur des questions élémentaires.

Cette forme contemporaine de bêtise découle d’une fuite hors de la réalité vécue pour s’installer dans une «seconde réalité», un monde illusoire qui n’existe que dans l’esprit des pseudos intellectuels séduits par ces idéologies.

Dans cette seconde réalité, la bêtise passe malheureusement pour de la sagesse chez ceux qui ne voient que cette seconde réalité. Car ce n’est qu’en confrontant les idées aux exigences du réel que l’absurdité devient évidente, révélant l’insensibilité grotesque des adeptes de cette seconde réalité face à la vie concrète.

Prenons l’exemple de Thomas Piketty, le soir disant économiste qui vilipende l’État pour des inégalités galopantes mais qui, dans un numéro d’acrobate, prône un impôt mondial géré par un super-État bureaucratique ! Un salto idéologique à faire pâlir un contorsionniste !

Cette incohérence illustre parfaitement le piège logique des raisonnements messianiques.

Ces errements ne sont pas de simples fautes de logique, car leurs auteurs sont souvent des esprits brillants. Le problème réside dans leur perception. S’ils observaient le monde tel qu’il est, ils verraient qu’il ne correspond pas à leurs projections.

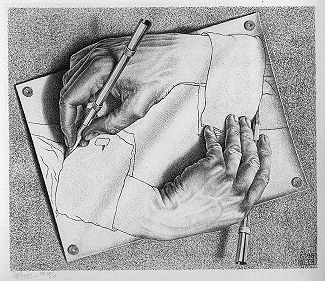

Mais ils le regardent à travers le prisme prophétique d’un futur idéalisé, ce qui le transforme en une image digne des toiles d’Escher, où une main se dessine elle-même ou une échelle en spirale revient à son point de départ. Qu’on appelle cela « dialectique », « holisme », « approche systémique » ou « déconstructionnisme », le constat reste le même : c’est une affliction sérieuse.

Il ne s’agit pas d’une psychose au sens clinique, comme l’ont noté des penseurs tels qu’Henri de Lubac, Albert Camus, Norman Cohn ou Eric Voegelin. Cette maladie est d’ordre spirituel et peut affecter des individus par ailleurs parfaitement fonctionnels dans leur vie quotidienne. Mais ceux qui en sont atteints n’ont aucune conscience de leur trouble. Ils ressentent un profond mécontentement face à une réalité qui ne se plie jamais à leurs attentes, les amenant à rejeter le présent et le passé comme de simples préludes imparfaits à un futur utopique.

Ce mécanisme d’auto-alimentation exacerbe leur déconnexion du réel.

Sur un registre similaire, Karl Kraus observait que certaines époques sont si absurdes qu’elles défient la satire, la réalité se confondant avec la caricature.

Quelques mois après le scandale retentissant du « Penelopegate », François Fillon a défendu l’idée que le népotisme, lorsqu’il concerne son épouse, serait profondément éthique : l’emploi de son épouse comme assistante parlementaire était profondément légitime et éthique, affirmant qu’elle avait travaillé dur pour mériter son salaire.

Et, fait remarquable, de nombreux commentateurs et soutiens politiques se sont empressés de le soutenir.

Hégélianisme.

L’hégélianisme, inspiré de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, envisage l’Histoire comme un processus dialectique menant à l’absolu, où l’Esprit du monde se réalise pleinement dans un futur rationnel et harmonieux. Ce futur hypothétique est érigé en vérité absolue, réinterprétant le passé comme une série de contradictions nécessaires vers cette fin inévitable.

Ainsi, il efface la distinction entre le nécessaire (la progression dialectique) et le contingent (les événements aléatoires), en les subordonnant à une téléologie historique. Lorsque ce futur d’harmonie absolue ne se matérialise pas, des révisions comme le néo-hégélianisme ajustent la doctrine pour promettre une réalisation plus lointaine.

👉 Ce cycle perpétue une foi messianique en un progrès inéluctable, alimenté par l’aveuglement à la complexité réelle du temps.

Marxisme.

Le marxisme, fondé par Karl Marx, prédit un futur communiste sans classes, où le prolétariat triomphe après la révolution, abolissant l’exploitation capitaliste. Ce paradis hypothétique sert de prémisse pour analyser l’Histoire comme une lutte des classes déterminée par les forces productives.

Il confond le nécessaire (le matérialisme historique) avec le contingent (les variations culturelles ou individuelles), en les intégrant dans un schéma linéaire vers le communisme. Face à l’échec des sociétés sans classes, des révisions comme le léninisme ou le maoïsme transforment les déceptions en étapes vers de nouvelles promesses.

👉 Cette boucle infinie repose sur une distorsion temporelle, où l’avenir utopique justifie l’ignorance des réalités présentes.

Positivisme.

Le positivisme, développé par Auguste Comte, imagine un avenir scientifique où l’humanité atteint un stade positif, guidé par la raison empirique et débarrassé des superstitions théologiques et métaphysiques. Ce futur hypothétique est posé comme vérité catégorique pour réinterpréter le passé en trois stades évolutifs inévitables.

Il abolit la frontière entre nécessaire (le progrès scientifique) et contingent (les facteurs irrationnels ou culturels), en les forçant dans une loi des trois états. Quand ce règne de la science pure n’arrive pas, des révisions comme le néo-positivisme adaptent la doctrine pour de nouvelles utopies rationalistes.

👉 Ce mécanisme nourrit un messianisme laïque, inépuisable comme la quête humaine de certitudes absolues.

Nietzschéisme.

Le nietzschéisme, basé sur Friedrich Nietzsche, prophétise un futur dominé par le Surhomme, transcendant les valeurs morales décadentes pour affirmer la volonté de puissance éternelle. Ce futur hypothétique réinterprète le passé comme un cycle de ressentiment et de déclin, menant à une réévaluation de toutes les valeurs.

Il brouille le nécessaire (l’éternel retour) et le contingent (les choix individuels), en les subordonnant à une vision élitiste et créative. Lorsque le Surhomme ne surgit pas, des révisions postmodernes ou existentialistes recyclent l’idée en nouvelles promesses de libération.

👉 Cette perpétuation messianique exploite l’aveuglement à la finitude humaine, générant un cycle d’illusions vitalistes.

Pensée teilhardienne.

La pensée teilhardienne, de Pierre Teilhard de Chardin, envisage un futur cosmique où l’humanité converge vers le Point Oméga, unifiant matière et esprit en une noosphère évoluée. Ce paradis hypothétique sert de base pour relire le passé comme une évolution dirigée vers cette unification divine.

Elle efface la distinction entre nécessaire (le processus évolutif) et contingent (les aléas biologiques), en les intégrant dans une téléologie spirituelle. Face à l’absence de ce règne oméga, des révisions théologiques ou transhumanistes transforment l’échec en étapes vers de nouvelles convergences.

👉 Ce cycle messianique, mêlant science et une sorte de foi un peu mystique, est alimenté par une distorsion temporelle inépuisable.

Holisme.

L’holisme postule un futur où tout est interconnecté en un tout harmonieux, surpassant les visions réductionnistes pour une unité systémique globale. Ce futur hypothétique réinterprète le passé comme des fragments inachevés d’une totalité émergente.

Il confond le nécessaire (les relations systémiques) avec le contingent (les éléments isolés), en les fondant dans une vision unitaire. Lorsque cette harmonie ne se réalise pas, des révisions comme l’holisme écologique ou quantique ajustent la doctrine pour de nouvelles promesses d’intégration.

👉 Cette boucle messianique perpétue une illusion d’unité, nourrie par l’aveuglement aux divisions réelles du monde.

Écologisme.

L’écologisme imagine un avenir où l’humanité vit en symbiose avec la nature, rétablissant l’équilibre planétaire sous le règne de Gaïa, la Terre vivante ou Terre Mère. Ce paradis hypothétique réanalyse le passé comme une ère d’exploitation destructrice menant à une crise inévitable.

Il abolit la frontière entre nécessaire (les cycles naturels) et contingent (les innovations humaines), en les subordonnant à une urgence environnementale. Quand le règne de Gaïa tarde, des révisions comme l’écologie profonde ou le greenwashing transforment les échecs en appels à de nouvelles actions salvatrices.

👉 Ce messianisme vert alimente un cycle infini, exploitant la peur et l’espoir pour ignorer les complexités temporelles.

Multiculturalisme.

Le multiculturalisme prophétise un futur harmonieux où les cultures coexistent en une mosaïque égalitaire, transcendant les conflits identitaires. Ce futur hypothétique réinterprète le passé comme une histoire d’oppressions coloniales menant à une diversité libérée.

Il brouille le nécessaire (l’intégration culturelle) et le contingent (les tensions locales), en les forçant dans un idéal pluraliste. Face à l’absence de cette harmonie, des révisions comme le post-multiculturalisme ajustent pour promettre une inclusion plus radicale.

👉 Cette boucle messianique repose sur une distorsion du temps, perpétuant l’aveuglement aux fractures réelles des sociétés.

Théologie de la libération.

La théologie de la libération envisage un futur où les opprimés, inspirés par une version marxiste de l’Évangile, construisent un royaume de justice sociale sur Terre, libéré des structures capitalistes. Ce paradis hypothétique réinterprète le passé biblique comme une lutte des pauvres contre les puissants.

Elle efface la distinction entre nécessaire (l’option pour les pauvres) et contingent (les contextes politiques), en les alignant sur une eschatologie terrestre. Lorsque ce royaume ne s’établit pas, des révisions syncrétiques avec l’écologie ou le féminisme recyclent l’échec en nouvelles prophéties.

👉 Ce messianisme théologique nourrit un cycle inépuisable, ancré dans une inversion temporelle de la foi.

Progressisme globaliste de l’ONU.

Le progressisme globaliste de l’ONU prédit un avenir unifié sous des objectifs durables, où les nations coopèrent pour éradiquer pauvreté, inégalités et crises climatiques via des agendas mondiaux. Ce futur hypothétique réanalyse le passé comme une ère de divisions nationales menant à une gouvernance globale inévitable.

Il confond le nécessaire (les accords internationaux) avec le contingent (les souverainetés locales), en les subordonnant à une vision universaliste. Quand ces objectifs échouent, des révisions comme les nouveaux ODD transforment les déceptions en appels à une coopération accrue.

👉 Cette boucle messianique onusienne exploite l’aveuglement collectif, perpétuant une distorsion temporelle au nom du progrès.

Foucault sans Foucault : du panoptique à la paranoïa collective.

«La Haute Culture est l’autoconscience d’une société.

Elle embrasse les œuvres d’art, la littérature, l’érudition et la philosophie qui tracent le cadre de référence commun aux esprits éclairés.»

Telle est la définition ciselée par Roger Scruton.

À peine l’eût-on énoncée qu’elle révèle, en France, un vide abyssal : cette essence s’est évanouie de nos rivages intellectuels bien avant l’aube du XXIe siècle.

Le seul socle partagé qui subsiste, précaire et érodé, n’est plus que celui des médias de masse – ces temples du prêt-à-penser, bruissants de formules éculées, de solécismes assumés et de rengaines cognitives ressassées par une cohorte de commentateurs à peine lettrés.

Au-delà, ne pullulent que des archipels subculturels, ignorants les uns des autres, unis non par un substrat de convictions ou de valeurs, mais par les contingences d’intérêts corporatistes, financiers ou politicards du moment.

Une culture des capitaines d’industrie et des thuriféraires de l’économie libérale ; une autre des catholiques intégristes, ressuscitant des rituels oubliés ; une troisième des activistes arc-en-ciel, brandissant les bannières de l’identité fluide ; une quatrième des robes noires du palais, ourdissant des plaidoiries byzantines.

Mais par-dessus tout, plane la culture des militants de la gauche postmoderne – ces insoumis éternels, écolos radicaux et intersectionnels zélés –, qui déploient, avec une ardeur machiavélique, l’arsenal du chantage moral, de l’intimidation numérique et des subventions occultes pour imposer leur hégémonie.

Ainsi transforment-ils leur bulle idéologique en un ersatz monstrueux de haute culture, le rempart le plus sournois contre toute culture authentiquement élevée.

Scruton lui-même en sonde les fragilités : «La Haute Culture est une conquête fragile, qui ne survit que portée par le souffle d’une tradition vivante et l’assentiment des normes sociales environnantes.

Quand ces soutiens s’évaporent, elle cède la place à une culture de faux-semblants. La contrefaçon repose sur une connivence perverse entre l’imposteur et sa proie : ils ourdissent ensemble le mensonge d’une croyance feinte, le simulacre d’un sentiment qu’ils ne sauraient éprouver.»

Ce constat, qui évoque irrésistiblement les pages glaçantes de la “Ponerologie” du Dr Andrew Łobaczewski – ce traité impitoyable sur l’hystérie collective qui gangrène une société dès lors que les psychopathes s’emparent des leviers du pouvoir –, trouve en France une illustration d’une acuité chirurgicale, emblématique de notre époque.

Nul n’ignore que Michel Foucault reste l’un des phares – ou plutôt des ombres– les plus rayonnants dans les amphithéâtres des universités.

Ce pionnier d’un marxisme muté en hydre post-structuraliste imprègne les campus comme une doxa officielle, que l’élite académique française n’a pas seulement ingurgitée, mais remodelée en une variante si singulièrement gauloise qu’elle en devient presque folklorique.

Pourtant, comme le souligne un critique récent (https://www.researchgate.net/publication/364144219_How_Foucault_Got_Rid_of_Bossy_Marxism), Foucault, bien qu’évoluant dans le creuset de la théorie de gauche des années 1960 et 1970, où le marxisme régnait en maître, s’en est distancié, diluant l’analyse des classes en un jeu subtil de pouvoirs.

Karl Marx, on le sait, forgea l’idéologie selon laquelle les idées qui circulent ne seraient que les reflets déformés des intérêts objectifs des classes sociales. Certes, certaines le sont ; mais Marx postule que toutes le sont, que nul recoin de l’esprit n’échappe à cette partition binaire du champ mental entre «idéologie prolétarienne» et «idéologie bourgeoise».

Pourtant, une faille béante mine cette édifice dès sa genèse : ou bien les idées et croyances d’un individu sont rivées à sa condition de classe, ou bien, appartenant à une caste, il peut, par un saut du raisonnement, embrasser l’idéologie adverse – comme le fit, précisément, le bourgeois prussien Karl Marx lui-même. Pour que cette transmutation ne soit pas un caprice irrationnel, une extase irraisonnée, il requiert un espace neutre, un no man’s land intellectuel d’où l’âme en péril scrute les idéologies belligérantes et élit son camp par pure souveraineté.

Mais si tel saut est possible – et Marx en fut la preuve vivante –, alors l’idéologie personnelle s’affranchit de la dictature de classe, et l’expression «idéologie de classe» n’est plus qu’une métaphore creuse, un ornement rhétorique.

il est donc logique d’user de cette théorie avec une once de scepticisme, ou l’archiver au panthéon des utopies hasardeuses.

Michel Foucault, loin de ce recul, opta pour l’exacerbation.

Poussée à l’extrême, sa radicalisation aboutit à ce verdict impitoyable : face à une idée ou une assertion, sa vérité ou son mensonge importe peu ; sa fidélité aux faits est vaine.

Seul prime le «schéma de pouvoir» qu’elle sert, et ces schémas se réduisent à deux : celui des «oppresseurs» et celui des «opprimés» – échos à peine voilés des «bourgeois» et «prolétaires» marxistes.

La simple aspiration à arbitrer les idées par leur conformité à la réalité n’est déjà qu’un «schéma» au service des tyrans.

La vérité ? Une illusion obsolète.

Le “philosophe”, libéré de ces chaînes, doit n’élire que ce qui gonfle les voiles du pouvoir opprimé.

Dans un récent débat sur l’influence foucaldienne, un analyste souligne que «Foucault est souvent présenté comme le penseur des micropouvoirs et le théoricien des dispositifs, ces perspectives permettant de discréditer l’étude des macropouvoirs traditionnels».

(https://journals.openedition.org/rsa/1755)

Évidemment, cette négation de la vérité se pare elle-même du manteau de la vérité absolute, sombrant dans un cercle vicieux qui, au bout du compte, ne profère que le vide.

Pourtant, un aveu s’impose : Foucault, qui proclamait la vérité abolie, la traquait avec une ferveur quasi mystique dans sa propre doctrine.

Ses vastes fresques sur le panoptique carcéral, les manicomes du XIXe siècle ou l’archéologie de la sexualité déploient un labeur titanesque pour ancrer, via faits et archives – hélas trop souvent romancés –, le lien entre idées et intérêts qu’il imputait aux foules.

C’est ici que surgit le phénomène de notre époque, et tellement français, que j’évoquais.

Dans les séminaires sorbonnards, les tribunes politiques ou les colonnes des journaux en ligne, l’intellectuel gauchiste typique – disons un fervent lieutenant de La France insoumise comme François Ruffin, qui, bien qu’ayant rompu avec le parti en 2024, incarne encore cette doxa, ou une idéologue comme Sophia Chikirou, affirmant récemment que «la liberté d’expression en Chine est aussi menacée que celle qu’on a en France» pour minimiser les oppressions ailleurs tout en exagérant celles ici – applique la leçon foucaldienne avec une créativité qui eût sidéré son maître : accuser un auteur ou un polémiste de cautionner tel «schéma de pouvoir», c’est-à-dire de relayer les intérêts d’un groupe social occulte, dispense d’enquêter sur deux points triviaux :

– (a) l’existence réelle de ce groupe ;

– (b) l’appartenance effective de l’accusé à ses rangs, ou même sa connivence avec ses desseins.

(https://www.marianne.net/politique/melenchon/promis-la-chine-n-est-pas-une-dictature-c-est-sophia-chikirou-qui-le-dit)

La réduction des idées à de simples masques d’un «schéma de pouvoir» s’érige en preuve souveraine de leur poison, sans exiger la moindre assisse sociologique tangible.

Si vos mots heurtent l’oreille complaisante de ces gardiens de la doxa, ils vous rattachent d’un trait de plume à une tribu fantôme, ou à une cabale sans lien avec le débat, et l’affaire est réglée.

La validité de votre propos s’évapore non par son ancrage dans votre propre milieu social, mais par son exil forcé vers une faction qui vous est étrangère, ou qui n’a jamais vu le jour.

Ruffin lui-même, dans sa critique de la stratégie de LFI, dénonce une «conception stalinienne de la classe», accusant le parti de racialiser le conflit de classe sans voir que ce conflit est déjà mythifié.

(https://www.politis.fr/articles/2024/10/intersections-francois-ruffin-la-classe-sociale-mythifiee/)

C’est précisément ainsi qu’opéra, en écho à une myriade de plumes progressistes n’ayant pas lésiné sur leurs diagnostics des tumultes récents, le texte d’orientation stratégique de La France insoumise pour son congrès de 2024.

Confronté aux flots humains des manifestations anti-Bayrou et anti-blocages économiques – ces marées de Français de tous horizons, âges et origines, sans chef charismatique ni appui des chaînes publiques, des syndicats ou des lobbies patronaux –, il diagnostiqua une machination ourdie par la «classe dominante», affirmant que « dans les médias dominants, la déontologie est aux abonnés absents et les accusations sans fondement et les mensonges sont légion. Cette stratégie de diabolisation de la France insoumise vise à limiter sa progression électorale et cherche à l’isoler pour maintenir la domination des partisans du système capitaliste, impérialiste et écocidaire« .

(https://lafranceinsoumise.fr/wp-content/uploads/2024/12/ORIENTATION-STRATEGIQUE-VDEF.pdf)

Pilotée, par tous les saints du ciel !, par le tandem BFM-TV et l’immonde Le Monde, qui s’acharnaient pourtant à rapetisser ces soulèvements et à les moquer sous cape.

Dépouillée de ses atours sociologiques, fussent-ils les plus ténus, la théorie foucaldienne s’est muée en une arme paresseuse : accuser quiconque de n’importe quel chef d’accusation, puis regagner son alcôve l’âme en paix, certain d’avoir éventé un «schéma de pouvoir» monstrueux.

De la simulation hystérique, la gauche tricolore a glissé vers la mythomanie délirante.

Qu’est-ce que la distorsion dans la manière dont la pensée s’articule avec le réel ? Et comment cette distorsion aussi appelée dissonance cognitive constitue une rupture philosophique dans l’histoire de la pensée ?

La dissonance cognitive, ce malaise intellectuel né du décalage entre la construction théorique et l’expérience vécue, constitue un fil conducteur pour comprendre l’évolution de la pensée occidentale.

Ce phénomène n’est pas du tout anodin car il révèle une fracture progressive entre l’homme et le cosmos, entre le penseur et la réalité dont il est partie intégrante.

Nous explorerons ci-dessous les origines et les implications de cette dissonance, en retraçant son émergence dans l’histoire de la philosophie et ses conséquences sur la manière dont l’humanité conçoit le réel.

À travers une analyse des grandes étapes de cette rupture – de l’Antiquité à la Modernité – nous chercherons à comprendre comment le philosophe, d’observateur humble du cosmos, s’est mué en un prétendu «fiscal de la science universelle», et ce que cela implique pour notre rapport à la vérité.

I. La dissonance cognitive : une définition.

La dissonance cognitive, dans le contexte philosophique que nous abordons ici, peut être définie comme l’écart entre le cadre théorique élaboré par un individu et la réalité vécue dans laquelle il est immergé.

Cet écart ne résulte pas d’une simple erreur ou d’une malhonnêteté intellectuelle, mais d’une distorsion structurelle dans la manière dont la pensée s’articule avec le réel. Autrement dit, la dissonance cognitive survient lorsque le penseur croit pouvoir se placer en dehors de la réalité pour l’observer de manière objective, comme un spectateur détaché, alors qu’il demeure inéluctablement inséré dans le cosmos qu’il prétend juger.

Dans l’Antiquité et au Moyen Âge, les philosophes, d’Aristote à Saint Thomas d’Aquin, entretenaient une relation d’humilité vis-à-vis du réel.

Ils se savaient partie prenante d’un ordre cosmique plus vaste, un tout dont ils ne pouvaient s’extraire.

Leur réflexion s’inscrivait dans une tradition de savoirs cumulatifs, où chaque penseur contribue modestement à une chaîne de connaissances, conscient de ses limites. Aristote, par exemple, affirmait que tout savoir dérive d’un savoir antérieur, formant une continuité où l’individu n’est qu’un maillon.

Cette posture, empreinte de docilité face à la complexité du réel, contrastait avec l’attitude qui allait émerger à l’aube de la modernité.

II. Les premiers signes de la rupture : Guillaume d’Ockham et l’empirisme.

L’un des premiers indices de cette rupture apparaît avec Guillaume d’Ockham, au XIVe siècle.

Ockham postule que la réalité accessible à notre expérience – ce que nous pouvons observer et vérifier – constitue la mesure de ce qui est vrai.

Cette idée, séduisante par sa simplicité, repose pourtant sur une illusion : l’empirisme, bien qu’il prétende s’en tenir aux faits, ne peut appréhender qu’une fraction infime de la réalité.

Le réel, dans sa profondeur et sa complexité, excède largement les limites de l’observation humaine.

En proclamant l’universalité de l’empirisme, Ockham introduit un scotome qui désigne une tache aveugle dans le champ visuel ou, métaphoriquement, une lacune dans la perception ou la compréhension.

C’est une tâche dans le champ visuel qui l’empêche de reconnaître les biais inhérents à sa méthode.

En ignorant la richesse du cosmos, dont l’homme n’est qu’une partie, il ouvre la voie à une approche réductrice, où la vérité se limite à ce qui peut être mesuré ou testé.

Cette attitude, bien que non dépourvue de rigueur, marque le début d’une distorsion : le penseur commence à se percevoir comme un observateur extérieur, capable de juger la réalité dans son ensemble, oubliant qu’il est lui-même immergé dans cette réalité.

III. Descartes et l’illusion du doute universel.

La dissonance cognitive s’intensifie avec l’avènement de la modernité, et particulièrement avec René Descartes au XVIIe siècle.

Dans ses “Méditations sur la philosophie première”, Descartes propose une méthode radicale : douter de tout, suspendre toute certitude pour reconstruire le savoir sur des bases prétendument inébranlables.

Ce «doute méthodique» vise à placer le philosophe en dehors du réel, comme s’il pouvait observer l’univers depuis une position divine, détachée de toute contingence.

En réalité, cette entreprise est vouée à l’échec.

Descartes, tout en proclamant douter de tout, se repose sur des certitudes implicites qu’il ne remet jamais en question.

Sa méthode, loin d’être neutre, est imprégnée de présupposés culturels, historiques et personnels.

Ce décalage entre ce que Descartes prétend faire – une remise en question universelle – et ce qu’il fait réellement – une reconstruction du savoir à partir de prémisses non examinées – illustre parfaitement la dissonance cognitive.

Le philosophe croit s’extraire du réel, mais il reste prisonnier de ses propres cadres mentaux, incapable de les reconnaître comme tels.

Cette posture, qui devient caractéristique de la modernité, accentue la fracture entre le penseur et le cosmos.

Là où les anciens philosophes acceptaient la primauté du réel sur leurs théories, les modernes s’arrogent le droit de soumettre la réalité à leurs propres critères de vérité. Cette attitude, bien que motivée par une quête sincère de certitude, engendre une forme d’arrogance intellectuelle qui prétend réduire l’infinitude du réel à des modèles théoriques simplifiés.

IV. Les conséquences de la dissonance : une guerre contre le réel.

La dissonance cognitive, en s’enracinant dans la pensée occidentale, engendre une véritable guerre contre la complexité du réel.

Les théories modernes, qu’il s’agisse des grands systèmes philosophiques ou des modèles scientifiques réductionnistes, tendent à isoler une partie de la réalité pour en faire un tout explicatif.

Cette approche, bien que productive dans certains domaines, mène à des dérives intellectuelles lorsque le penseur croit que son modèle englobant représente la vérité ultime.

Un exemple frappant est celui des théories qui prétendent saisir le «sens global» de l’histoire humaine.

Que ce soit à travers des visions hégéliennes, marxistes ou évolutionnistes, ces théories affirment que l’histoire suit une trajectoire linéaire, orientée vers un but ultime.

Pourtant, comme le souligne l’expérience empirique elle-même, nous sommes immergés dans le flux du temps, sans accès à son commencement ni à sa fin.

Prétendre déterminer le «sens final» de l’histoire revient à créer un monde à l’image de nos propres présupposés, un délire intellectuel qui ignore la complexité du réel.

Cette attitude reflète une perte de l’humilité qui caractérisait les penseurs anciens. Aristote, par exemple, reconnaissait que le réel avait une autorité sur la pensée : le philosophe doit se soumettre à la réalité, et non l’inverse.

Saint Thomas d’Aquin, de même, abordait le cosmos avec une docilité intellectuelle, conscient que la vérité dépasse les capacités de l’esprit humain.

À l’inverse, la modernité, en s’appuyant sur l’empirisme ou la rationalité autoproclamée, a souvent succombé à la tentation de réduire le réel à des schémas simplificateurs, au détriment de sa richesse infinie.

V. Une arrogance intellectuelle et ses limites.

Cette dissonance cognitive, loin d’être un simple accident historique, révèle une forme d’arrogance intellectuelle qui se manifeste dans l’idée que certaines vérités sont indignes d’être considérées parce qu’elles ne répondent pas aux critères modernes de scientificité ou de rationalité.

Cette attitude, incarnée par exemple dans le positivisme du XIXe siècle, rejette toute forme de savoir qui ne peut être validée par l’expérience empirique ou la logique formelle.

Pourtant, comme le soulignait déjà Aristote, le savoir humain repose sur une tradition, un héritage de connaissances qui ne peut être entièrement soumis à l’épreuve empirique.

L’empirisme, bien qu’il se présente comme une méthode rigoureuse, est en réalité limité par les contraintes de l’expérience humaine.

Nous ne pouvons observer qu’une infime partie du réel, et le reste repose sur des traditions, des consensus ou, pire encore, des modes intellectuelles passagères.

En ignorant cette réalité, le penseur moderne s’enferme dans une illusion de maîtrise, croyant pouvoir juger l’univers depuis une position extérieure.

Comme le disait Saint Paul, «c’est en Lui que nous vivons, nous nous mouvons et nous sommes» : nous sommes immergés dans le cosmos, et toute tentative de s’en extraire pour le juger est vouée à l’échec.

VI. Vers une réconciliation avec le réel.

Face à cette dissonance cognitive, la question se pose : comment renouer avec une pensée qui respecte la complexité du réel ?

La réponse réside peut-être dans un retour à l’humilité des anciens.

Cela ne signifie pas un rejet des acquis de la modernité, mais une reconnaissance des limites de nos outils intellectuels.

La philosophie, pour redevenir féconde, doit accepter que le réel est plus vaste que nos théories, et que la vérité ne se réduit pas à ce que nous pouvons mesurer ou démontrer.

Une telle démarche implique de réhabiliter la notion de tradition comme une chaîne vivante de savoirs qui relie le passé au présent.

Cela exige également une vigilance constante face aux biais qui nous poussent à simplifier le réel, que ce soit par l’empirisme, le rationalisme ou toute autre idéologie. Enfin, cette démarche invite à une forme de docilité intellectuelle, une disposition à apprendre du cosmos plutôt qu’à le soumettre à nos cadres préétablis.

Conclusion.

La dissonance cognitive, telle qu’elle s’est manifestée dans l’histoire de la pensée occidentale, est le symptôme d’une rupture profonde entre l’homme et le réel.

De Guillaume d’Ockham à Descartes, en passant par les grandes théories modernes, le philosophe a progressivement perdu de vue sa condition de créature immergée dans le cosmos.

Cette illusion d’extériorité, bien qu’elle ait permis des avancées indéniables, a également engendré une forme d’arrogance intellectuelle, où le penseur prétend réduire l’infinitude du réel à ses propres catégories.

Pour surmonter cette dissonance, il nous faut retrouver l’humilité des anciens, non pas pour rejeter la modernité, mais pour enrichir notre rapport à la vérité.

En reconnaissant que nous sommes partie prenante d’un cosmos qui nous dépasse, nous pouvons espérer renouer avec une pensée plus fidèle à la réalité, une pensée qui accepte ses limites tout en s’ouvrant à l’infinie complexité du réel.

Livre «Chroniques des ombres de la modernité.»

Le livre est disponible ici : https://amzn.eu/d/iGfHb9U

«Chroniques des ombres de la modernité» est une plongée poétique dans les paradoxes de notre époque, un manifeste vibrant pour réenchanter notre existence face aux défis d’un monde en crise.

À travers une mosaïque de réflexions philosophiques, historiques et sociologiques, ce recueil dresse un portrait percutant des aliénations contemporaines dont l’accélération du temps, la dissolution de l’identité dans le virtuel, l’effacement des récits collectifs et la servitude masquée de l’esclavage moderne.

Portée par une plume incisive et des références riches – d’Hannah Arendt à Byung-Chul Han, de Platon à Nietzsche –, cette œuvre mêle critique lucide et méditation profonde pour résister à la subversion idéologique et raviver la voix du cœur.

Loin d’un simple constat, l’auteur propose des voies de résistance : ralentir, rêver, reconquérir le sacré et le corps, raviver la mémoire collective.

De la démocratie transformée en «supermarché de l’illusion», à la dictature du relativisme, chaque chronique invite à questionner, douter et agir pour retrouver une humanité vivante et libre.

Destiné aux épuisés, aux désenchantés, aux rêveurs en quête de sens, ainsi qu’aux amateurs de philosophie, de spiritualité et de réflexion sur notre temps, ce livre est une ode à l’immortalité de l’âme sous un ciel d’acier.

Ouvrez le livre et reprenez votre souffle : l’avenir commence par un retour à l’essentiel.

Le livre est disponible ici :

La tension entre le fini et l’infini ainsi que les distinctions de la science.

Introduction.

La science, dans sa quête de compréhension du monde, repose sur des distinctions fondamentales qui structurent son approche et délimitent ses objets d’étude.

Mais au-delà de ces cadres logiques, l’intelligence humaine se trouve confrontée à une tension profonde : celle entre le fini, qui caractérise notre expérience quotidienne, et l’infini, qui évoque une vérité plus vaste, métaphysique, voire spirituelle.

Dans cet article, Antoine Bachelin Sena explore ces deux dimensions – les distinctions scientifiques et la quête d’un sens ultime – en les rendant accessibles à tous, avec des exemples concrets et des réflexions tirées de la philosophie, de la religion et de l’expérience humaine.

Les distinctions au cœur de la science.

Pour comprendre comment la science construit ses objets d’étude, il faut d’abord saisir les distinctions qu’elle opère.

Ces distinctions ne sont pas seulement des outils abstraits : elles façonnent la manière dont nous pensons le monde.

Trois types de distinctions sont particulièrement importantes : la distinction réelle, la distinction mentale et la distinction formelle.

- La distinction réelle sépare des entités totalement indépendantes.

Par exemple, un embryon étudié en biologie n’a rien à voir avec un triangle analysé en géométrie. Ces disciplines opèrent sur des réalités distinctes, sans lien direct.

- La distinction mentale, en revanche, concerne des aspects d’une même réalité qui ne peuvent exister séparément.

Prenons une pomme : sa couleur rouge est une propriété que nous pouvons isoler mentalement, mais elle n’existe pas indépendamment de la pomme elle-même. Cette distinction est essentielle pour analyser les attributs d’un objet sans les détacher de leur support.

- La distinction formelle, enfin, est purement conceptuelle.

Par exemple, appeler une personne par son nom, comme “Marie”, ou par son surnom, comme “Mimi”, ne change rien à sa réalité.

Cette distinction n’a de sens que dans notre esprit.

Ces distinctions permettent à la science de découper la réalité pour mieux l’étudier.

Mais elles ont leurs limites. En mathématiques, par exemple, tout repose sur des constructions mentales. Les nombres, les figures géométriques ou les équations n’existent pas dans la nature : ce sont des abstractions, parfois inspirées par l’observation, mais détachées de l’expérience concrète.

Prenez la notion de mesure : un mètre ou un kilogramme n’existe pas en soi.

Mesurer, c’est toujours comparer un objet à une référence arbitraire.

Imaginez une chaise flottant seule dans l’espace infini : parler de sa “taille” n’aurait aucun sens sans un autre objet pour la comparer.

Cette idée peut sembler abstraite, mais elle a des implications concrètes.

Par exemple, dans la vie quotidienne, nous utilisons des mesures pour organiser le monde – la distance entre deux villes, le poids d’un sac de pommes de terre – mais ces mesures ne disent rien de la réalité profonde des choses.

Ce sont des outils, pas des vérités absolues.

La science, en se concentrant sur ces abstractions, risque parfois d’oublier la richesse de l’expérience vécue.

Le Triangle de Peirce et la quête métaphysique.

Au-delà des distinctions logiques, la science et la pensée humaine s’inscrivent dans une réalité plus vaste, où les objets ne se réduisent pas à leur matérialité.

Le philosophe Charles Sanders Peirce propose un modèle éclairant pour comprendre cette complexité : le Triangle de Peirce, qui articule trois éléments dont le signe, le sens et le référent.

Prenons un exemple simple : le mot “eau”.

- Le signe, c’est le mot lui-même, “eau”, que nous prononçons ou écrivons.

- Le sens, c’est ce que nous associons à ce mot – une substance liquide, transparente, essentielle à la vie.

- Le référent, c’est ce à quoi nous faisons référence dans un contexte précis : l’eau potable que nous buvons, l’eau de pluie qui tombe du ciel, ou l’eau baptismale utilisée dans un rituel religieux.

Chaque fois, le mot “eau” prend une signification différente selon le contexte.

Cette articulation, selon le philosophe Jean Borella dans “La crise du symbolisme religieux”, dépasse la simple analyse linguistique : elle touche à une dimension métaphysique.

L’eau baptismale, par exemple, n’est pas seulement une substance chimique (H₂O).

Dans le contexte religieux, elle devient un symbole de purification, de renaissance, voire de la “matière première” universelle, une idée métaphysique qui évoque la possibilité infinie de toute création.

Ce lien entre le symbole et son référent n’est pas arbitraire, comme une métaphore littéraire. Il est ancré dans une réalité profonde, où les objets du monde sensible renvoient à des vérités spirituelles.

Cette perspective change tout.

L’eau, vue sous l’angle scientifique, est une substance – quelque chose qui existe par soi, sans être une partie ou un attribut d’autre chose.

Mais à l’échelle métaphysique, elle devient un symbole, un reflet de la “possibilité universelle”, cette réalité ultime dont tout découle.

Nous-mêmes, en tant qu’êtres humains, pouvons être vus comme des “attributs” de cette possibilité infinie, sans existence autonome.

La tension entre le fini et l’infini.

Cette double lecture – l’eau comme substance et comme symbole – illustre une tension fondamentale de l’intelligence humaine : celle entre le fini et l’infini.

- D’un côté, nous vivons dans un monde concret, limité, mesurable.

- De l’autre, nous aspirons à une vérité plus grande, à une beauté ou à une bonté qui transcende notre expérience.

Cette tension se manifeste dans des expériences quotidiennes.

Imaginez que vous contemplez un coucher de soleil sur la mer.

La beauté de ce moment vous transporte, mais elle vous laisse aussi un sentiment d’incomplétude, comme si ce spectacle n’était qu’un aperçu d’une beauté plus grande, éternelle.

Ce désir de beauté peut prendre différentes formes : pour certains, il s’exprime dans l’amour ou l’art ; pour d’autres, il évoque une quête spirituelle, une aspiration à la “béatitude” ou à la vérité ultime.

Le philosophe médiéval Duns Scot affirmait que la beauté, la vérité et l’être sont trois aspects d’une même réalité.

Quand nous percevons quelque chose de beau, nous entrevoyons une vérité plus profonde, qui ne peut exister sans un infini sous-jacent.

Sans cet infini, les réalités finies – un coucher de soleil, une œuvre d’art, une équation mathématique – n’auraient pas de sens.

L’infini, en ce sens, n’est pas une abstraction lointaine : il est la condition de tout ce qui existe.

Cette idée peut sembler éloignée de la vie quotidienne, mais elle résonne dans des expériences humaines universelles.

Prenez l’exemple de Nicolae Steinhardt, un écrivain roumain emprisonné sous le régime communiste. Dans son livre “Le Journal du bonheur”, il raconte comment, affamé et torturé, il a vécu un moment de contemplation où il a perçu la “beauté éternelle”.

Malgré les horreurs de sa condition, il a entrevu une vérité transcendante, qui donnait un sens à son existence.

Cette expérience illustre la capacité de l’intelligence humaine à s’ouvrir à l’infini, même dans les circonstances les plus finies et douloureuses.

La science et ses limites.

La science, dans sa rigueur, tend à privilégier le fini : elle mesure, classe, analyse.

Mais en se limitant à ces abstractions, elle risque de perdre de vue la richesse de l’expérience humaine.

Comme le souligne Hugues de Saint Victor, la connaissance véritable passe par trois étapes : penser, méditer et contempler.

- Penser, c’est analyser un objet ou une idée.

- Méditer, c’est remonter à l’expérience qui a donné naissance à cette pensée.

- Contempler, c’est articuler plusieurs méditations pour percevoir une vérité plus vaste.

Par exemple, un scientifique peut analyser la composition chimique de l’eau (penser), réfléchir à son rôle dans les écosystèmes (méditer), et finalement contempler sa place dans un ordre cosmique ou spirituel (contempler).

Cette contemplation ne rejette pas la science, mais la replace dans un cadre plus large, où l’expérience humaine – avec ses paradoxes et ses aspirations – retrouve sa place.

Malheureusement, la science moderne, souvent prisonnière d’un “consensus des sages”, tend à valoriser la spécialisation au détriment de la sagesse.

En se concentrant sur des questions de prestige ou de performance technique, elle oublie parfois l’ontologie – c’est-à-dire la question de l’être – qui sous-tend toute connaissance. Toute science repose sur des présupposés sur ce qui existe, mais elle ne les interroge pas toujours.

Par exemple, en définissant une substance comme “ce qui existe par soi” (selon Aristote), la logique risque de nous faire croire que les choses matérielles sont autonomes, alors qu’elles sont en réalité interdépendantes, reliées à une réalité plus vaste.

Vivre dans la tension.

L’intelligence humaine, dans sa grandeur, vit dans une tension qu’elle ne peut résoudre.

- D’un côté, nous sommes ancrés dans un monde fini, imparfait, mesurable.

- De l’autre, nous aspirons à l’infini – à la beauté, à la vérité, à l’être.

Cette tension peut être source de frustration : certains, pour l’apaiser, rejettent l’infini et se réfugient dans le mesurable, le concret.

Mais ce choix appauvrit notre expérience.

La vraie richesse de l’intelligence, c’est de tenir ensemble ces deux dimensions.

Quand nous étudions un objet – une molécule, une étoile, une œuvre d’art –, nous devons être conscients de son inscription dans le fini (ses propriétés mesurables) et dans l’infini (sa place dans un ordre plus vaste).

Cette approche dialectique, paradoxale, nous garde en contact avec la réalité profonde.

Dans la vie quotidienne, cela signifie prêter attention aux moments où le fini nous renvoie à l’infini.

Un sourire d’enfant, une mélodie qui nous émeut, un problème mathématique résolu avec élégance : tous ces instants sont des fenêtres sur une vérité plus grande.

Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seulement des êtres de mesure, mais aussi des êtres de contemplation du divin.

Conclusion.

La science, avec ses distinctions rigoureuses, nous aide à comprendre le monde.

Mais elle ne peut à elle seule répondre à la quête de sens qui anime l’humanité.

En articulant le fini et l’infini, l’intelligence humaine trouve sa véritable mesure.

Comme le psalmiste qui refusait d’oublier Sion, nous sommes appelés à ne pas nous perdre dans le concret, mais à nous souvenir de notre “patrie céleste” – cette vérité éternelle qui donne sens à tout.

Que ce soit dans l’analyse d’une goutte d’eau ou dans la contemplation d’un coucher de soleil, la connaissance véritable naît de cette tension entre le mesurable et l’incommensurable.

En cultivant cette double vision, nous ne faisons pas seulement progresser la science : nous retrouvons la sagesse qui nous rend pleinement humains.

Les penseurs traditionnels ne sont pas contre la modernité.

La tradition et la modernité sont souvent présentées comme des notions antagonistes.

Pourtant, leur opposition ne doit pas être réduite à une simple rivalité.

Ce sont des concepts vastes, englobant des réalités qui s’étendent sur des siècles et touchent des phénomènes d’ampleur presque planétaire.

La tradition puise ses racines dans un passé immémorial, tandis que la modernité marque une rupture plus récente mais tout aussi significative.

Explorer leurs détails exhaustifs serait une tâche écrasante ; je propose donc de me concentrer sur leur essence : l’élan fondamental qui anime la tradition et l’idée centrale qui porte la modernité.

Derrière la diversité de leurs manifestations, chacune semble animée par une aspiration unique, un esprit qui les définit et les éclaire.

Qu’est-ce que la modernité ? Une rupture philosophique.

La modernité au sens commun : le progrès technique.

Dans le langage courant, être « moderne » évoque spontanément une notion positive liée au progrès, surtout technique.

Une voiture moderne consomme moins, va plus vite ; un réfrigérateur moderne conserve mieux les aliments.

Cette perception associe la modernité à une amélioration pratique, à une efficacité accrue.

En ce sens, on pourrait dire que chaque époque a eu ses « modernes » : des individus cherchant à surpasser leurs prédécesseurs en ingéniosité ou en confort.

Mais cette définition reste superficielle et ne saisit pas l’essence du concept.

Une nouvelle ère pour l’humanité.

La modernité, dans son acception philosophique, va bien au-delà.

Elle émerge à la fin du XVIe siècle, s’affirme pleinement au XVIIIe avec les Lumières, et marque une rupture radicale avec le passé.

À cette époque, des penseurs commencent à concevoir leur temps non pas comme une simple suite d’avancées techniques, mais comme l’entrée dans une ère nouvelle.

Être moderne, ce n’est plus seulement être meilleur que ses ancêtres ; c’est être fondamentalement différent. En France, la « Querelle des Anciens et des Modernes » (fin XVIIe – début XVIIIe siècle) cristallise ce basculement : les « modernes » revendiquent une supériorité non seulement technique, mais aussi intellectuelle et morale sur les Anciens.

La raison comme pilier.

Au cœur de cette modernité se trouve une idée maîtresse : la raison.

Le XVIIIe siècle la célèbre comme « l’âge de raison » de l’humanité, un moment où les hommes deviennent pleinement maîtres de cette faculté.

Mais cette raison moderne se distingue de celle des Anciens.

Elle n’est plus seulement un outil de contemplation ou une norme universelle liant le vrai, le bien et le beau, comme dans la pensée classique ou chrétienne.

Elle devient une rationalité pragmatique, tournée vers l’action et la maîtrise du réel.

Une vision nouvelle de l’humanité.

Avec la modernité apparaît une conception inédite de l’histoire : l’humanité est vue comme un tout en évolution, comparable à un individu passant de l’enfance à la maturité.

La modernité représente cet « âge adulte », où l’homme s’émancipe des superstitions et des limites du passé pour réaliser pleinement son potentiel.

La philosophie de l’histoire, née au XVIIIe siècle, illustre cette ambition : comprendre le devenir collectif de l’humanité comme une marche vers le progrès.

Une raison déliée de la norme.

Contrairement à la raison classique, qui unissait science, morale et foi, la raison moderne sépare ces domaines.

Découvrir une vérité scientifique – une loi physique, par exemple – ne dit plus rien sur ce que l’homme doit faire.

La nature devient neutre, un champ de régularités à analyser et à exploiter, sans valeur morale intrinsèque.

Ainsi, la raison passe de la « raisonnabilité » (une quête du bien et de l’harmonie) à la « rationalité » (une capacité d’analyse et d’action).

Une puissance pragmatique.

Cette rationalité transforme la raison en outil de pouvoir.

Elle n’invite plus à contempler l’ordre des étoiles, comme le sage antique, mais à calculer, prévoir, agir.

La science moderne ne cherche pas le sens profond des choses, mais leur utilité pour l’homme.

Elle devient relative aux besoins humains, un levier pour façonner le monde selon nos désirs.

Les promesses de la modernité.

Un avenir radieux.

La modernité repose sur une foi inébranlable dans cette nouvelle raison. Elle promet de libérer l’humanité de ses maux ancestraux et de la transformer profondément.

Ces espoirs se déclinent en trois ambitions principales :

La fin de la misère :

Grâce à la science, l’homme dominerait la nature, surmonterait la pénurie et, dans les rêves les plus audacieux – comme chez Rabelais au XVIe siècle –, vaincrait même la mort.

Cette aspiration à transcender la condition humaine traduit une rupture métaphysique majeure.

Liberté, égalité, paix :

La raison rendrait les hommes plus libres (par leur pouvoir accru), plus égaux (par la diffusion du savoir) et plus pacifiques (par une rationalité supposée apaiser les conflits).

Ce mythe d’une société industrielle pacifiée, né il y a deux siècles, perdure malgré les contre-exemples historiques.

Une humanité moralement meilleure :

Les Lumières affirment que le progrès technique et économique améliore l’homme.

Le mal viendrait du malheur ; en le supprimant, la science rendrait les hommes bons.

Cette idée – « plus de savoir, plus de vertu » – est au cœur de la modernité initiale.

Une modernité en crise.

Ces promesses, intactes jusqu’au début du XXe siècle, ont été ébranlées par les guerres mondiales, le communisme et les excès de la rationalité technique (bombe atomique, déshumanisation).

Aujourd’hui, certains critiquent la modernité sans pour autant la rejeter : écologistes ou penseurs « new age » déplorent ses dérives – robotisation, aliénation consumériste – tout en restant dans son cadre.

Le soir disant salut par les droits de l’homme (quel homme?).

Face à ces désillusions, un courant récent tente de « sauver » la modernité en la dépassant. La science seule ne suffit pas ; il faut y ajouter une nouvelle valeur : les droits de l’homme.

Inspirée par Kant, cette philosophie postule que l’homme, imparfait mais perfectible, mérite un respect inconditionnel pour son potentiel.

La modernité devient alors l’ère de la tolérance, du dialogue et de l’autonomie, combinant rationalité scientifique et dignité humaine.

La tradition face à la modernité.

Une pensée vivante et critique.

Loin d’être un vestige dépassé, la tradition reste une philosophie vivante, riche de vingt-quatre siècles de réflexion, de Platon à nos jours.

Elle ne s’oppose pas à la modernité par réaction, mais propose une vision alternative, ancrée dans une intuition radicalement différente.

Examinons d’abord ses critiques, avant d’en dégager l’esprit profond.

1. Le progrès scientifique : une fausse évidence.

Les modernes raillent la tradition pour son « primitivisme » technique : Platon n’aurait pas construit d’avion, saint Thomas pas même une bicyclette.

Mais ce retard n’est pas une faiblesse. La tradition ne nie pas la science ; elle questionne sa finalité.

Dominer la nature est-il toujours souhaitable ?

Manipuler les gènes ou défier la mort risque-t-il de créer des monstres ?

Loin d’être rétrograde, elle invite à contempler un ordre caché dans les choses – une harmonie qu’il vaut mieux respecter que détruire.

2. La société économique : une guerre masquée.

Les modernes vantent le développement économique comme source de paix et de confort. La tradition y voit une illusion.

Plus on satisfait de besoins, plus on en crée, jusqu’à perdre le sens du nécessaire et du superflu.

L’économie moderne légitime cette spirale en déclarant tout désir naturel.

De plus, elle repose sur la concurrence – une guerre déguisée où l’objectif est d’écraser l’autre.

Les sociétés industrielles ne sont pas pacifiques ; elles canalisent le conflit sous des formes subtiles.

3. La démocratie : un idéal imparfait.

La démocratie, fierté des modernes, promet la souveraineté de tous. Mais, comme le note Rousseau, elle exige « un peuple de dieux » pour fonctionner.

Sinon, elle devient une lutte d’intérêts individuels, chacun revendiquant ses droits au détriment des autres.

La tradition ne rejette pas cet idéal – elle le pratique dans des communautés restreintes, comme les monastères – mais doute qu’il s’applique à des millions d’individus sans une vertu exceptionnelle.

L’esprit de la tradition : l’imperfection humaine.

Une intuition fondamentale.

Derrière ces critiques se dessine le cœur de la tradition : l’homme n’est pas parfait.

La modernité le voit comme un être autosuffisant, capable de devenir son propre dieu par la science et la raison.

La tradition, au contraire, insiste sur sa fragilité et sa liberté imparfaite.

Le christianisme l’exprime avec force : l’homme est une créature pécheresse, perfectible mais dépendante d’une aide extérieure – la grâce – pour s’élever.

Progrès moderne vs progrès traditionnel.

Les modernes rétorquent que leur idée de progrès rejoint cette imperfection : l’homme s’améliore par ses propres moyens.

Mais la tradition distingue les deux : dans la modernité, le progrès est une conquête humaine, un pouvoir illimité ; dans la tradition, il est limité par la condition humaine et nécessite une transcendance.

Là où la modernité proclame l’athéisme et fait de l’humanité son propre salut, la tradition rappelle que l’homme n’est pas Dieu, même collectivement.

Conclusion : une opposition irréductible ?

En 1804, Pie IX affirmait qu’aucun pont ne relie tradition et modernité.

La première voit dans la seconde une hubris dangereuse ; la seconde considère la première comme un frein au progrès.

Pourtant, les penseurs traditionnels ne rejettent pas la modernité par principe. Ils l’interrogent avec sagesse, proposant une voie où l’homme, conscient de ses limites, cherche l’harmonie plutôt que la domination.

La modernité, elle, mise sur une rationalité sans bornes pour réinventer l’humanité.

Ce sont deux visions irréconciliables, mais complémentaires dans leur tension.

Un mot coquille, un mot magique : DÉMOCRATIE, Un mot capable de déclencher des guerres.

Article publié sur France Soir : https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/un-mot-coquille-un-mot-magique-democratie-un-mot-capable-de-declencher-desCitant à tout bout de champ LA DÉMOCRATIE, nous, hommes modernes, sommes à l’opposé de la vision philosophique de la démocratie athénienne. Connaissons-nous en fait sa véritable histoire ?

Ce sujet devenu un véritable dogme, un mot coquille : la démocratie.

C’est une notion souvent extrêmement floue et que personne n’ose remettre en question, car il s’agit d’un mot magique capable de déclencher des guerres. Ce concept a bouleversé un système de pensée et a été présenté comme l’aboutissement de l’histoire humaine – rien de moins !

Pouvons-nous parler de vraie démocratie sans biais et sans un imaginaire collectif faussé et fantasmé tant dans sa forme antique que dans sa version moderne ?

Faisons ensemble durant cet article une réflexion tranquille et sincère : une enquête ou une tentative modeste de recoller les morceaux pour comprendre cette référence devenue incontournable en matière de gouvernance.

À tel point de revêtir une dimension quasi religieuse que critiquer la démocratie semble interdit ou blasphématoire ou un attentat verbal au soi-disant fragile et jeune État démocratique de droit : celui qui s’y risque s’expose à une sorte de « mort civique ». Personne ne se hasarde à suggérer que la démocratie pourrait comporter des erreurs ou qu’elle a besoin d’autres ingrédients.

La démocratie est vénérée comme une norme universelle avec même des États historiquement non démocratiques qui s’y sont convertis récemment.

Prenons l’exemple du Bhoutan, ce petit royaume himalayen de 600 000 habitants, dirigé par une dynastie héréditaire depuis des siècles, qui a en 2008, a adopté une constitution démocratique. Avec le roi qui a nommé son principal collaborateur comme Premier ministre.

En se dotant de cette constitution, le Bhoutan a fait allégeance à un système planétaire. Aujourd’hui, il reste probablement moins de quatre États au monde qui ne se réclament pas de faire partie du club démocratique.

La démocratie est partout, et pourtant, elle n’est nulle part

En vérité, les grands penseurs de la démocratie eux-mêmes– Machiavel, Montesquieu, Rousseau, Kant, Tocqueville – ne croyaient pas que le peuple soit capable de gouverner.

- Montesquieu, par exemple, estimait que le peuple pouvait au mieux choisir de bons gouvernants – une idée qu’il théorise à une époque où la démocratie moderne n’existait pas encore, s’inspirant de l’Antiquité.

- Tocqueville, qui a étudié la démocratie américaine, une des premières démocraties modernes, va plus loin : selon lui, le peuple n’est même pas capable de sélectionner correctement ses dirigeants.

La conception courante de la démocratie – le pouvoir exercé par le peuple – ne correspond pas à la réalité, car il existe en fait une forme de « mensonge démocratique ». Le peuple gouverne-t-il, s’il ne prend pas au final factuellement les décisions politiques ?

Dans nos sociétés modernes, vastes, complexes et techniques, les choix – qu’il s’agisse de fiscalité, d’investissements industriels ou de stratégies militaires (comme choisir entre sous-marins nucléaires ou missiles) – échappent totalement au peuple.

Prenons l’exemple de la Corée du Sud : au sortir de la guerre, ce pays sous-développé est devenu une puissance mondiale grâce à une décision politique forte, celle de miser sur la construction navale.

Une telle orientation, qui a mobilisé toute une nation, n’a pas été décidée par le peuple, mais par ses gouvernants, et ni vous ni moi ne serions capables de définir une stratégie aussi pointue. Alors, dire que « laa démocratie, c’est le peuple qui gouverne » est une illusion et un paradoxe.

Et de plus, ceux qui admettent intimement que le peuple ne gouverne pas – des démocrates convaincus, pour la plupart – restent attachés à l’idée de démocratie. Aujourd’hui, nos élites récitent leur « crédo démocratique » tout en étant intimement persuadées que le peuple est inapte à diriger et elles se considèrent comme les seules à savoir ce qu’il faut faire. Qu’est-ce que cette souveraineté signifie vraiment ?

La question du régime politique est, au départ, philosophique et relative au bien commun

Nous pouvons commencer un raisonnement en utilisant une règle de discernement définie ainsi : « ne fais pas d’une petite règle une vérité éternelle, et ne prends pas une grande vérité pour quelque chose d’intouchable. »

Le gouvernement est un moyen, pas une fin.

Jean Rousset, dans « Les Fondements de la cité », compare les abeilles, soumises aveuglément à leur organisation, aux hommes qui sont différents, car capables de modifier les lois et aussi les structures sociales.

L’homme, par son libre arbitre, doit réaliser sa vocation politique.

Comparons philosophiquement les principes des systèmes politiques : la démocratie athénienne versus la moderne car leurs bases anthropologiques et métaphysiques diffèrent profondément.

À Athènes, seuls les citoyens – environ 5 % de la population – formaient le « peuple », excluant esclaves et étrangers (les métèques, comme Aristote lui-même).

Grâce à différentes sources (Platon, Aristote, mais également des recensements comme celui de Démétrius de Phalère), nous savons qu’au IVe siècle avant J.-C., 20 000 citoyens sur 100 000 habitants se réunissaient sur la colline de la Pnyx pour décider.

Aujourd’hui, réunir 60 millions de Français est physiquement impossible : la différence d’échelle est évidente.

L’autre distinction est morale : la démocratie moderne se veut laïque (concept que nous allons questionner dans d’autres articles), fondée sur le droit et le contrat social (que nous allons questionner plus loin dans cet article).

À Athènes, la morale est liée à une éthique et à une vision sacrée : Périclès, par exemple, a utilisé le trésor de Delos pour rebâtir les temples de l’Acropole.

- Chez Aristote, l’homme, « animal politique », se réalisait dans le fait d’être actif, de participer et de débattre,

- Dans la société moderne, le citoyen est passif, isolé et otage d’une convention artificielle au-dessus de lui s’incarnant comme une toute puissance.

Ce qu’ont en commun la démocratie athénienne et la démocratie moderne, c’est que la démocratie reste le pouvoir d’une élite.

Platon la définissait comme « le gouvernement de l’élite sous la pression de la foule ».

À Athènes, les grandes familles (Alcmaéonides, Cimonides) dominaient et manipulaient le peuple, tout comme aujourd’hui, nos élites, souvent technocrates, échappent au contrôle populaire. Mais si le peuple ne peut trancher des questions techniques, les dirigeants et experts devraient rendre des comptes, ce qui n’est pas le cas.

Les origines épicuriennes de la souveraineté populaire

Épicure, redécouvert au début du XVe siècle grâce à des manuscrits comme ceux de Lucrèce, propose une vision où le cosmos n’est pas régi par une loi divine ou une finalité naturelle imposée de l’extérieur. Pour lui, tout découle d’un chaos originel : des atomes s’entrechoquent au hasard dans le vide et ce hasard engendre des formes de vie qui se combinent en monstres et évoluent. Cette théorie, préfigure Darwin par son caractère évolutif et le monde, selon Épicure, s’explique par lui-même, sans transcendance ni créateur.

Ce rejet d’une loi surnaturelle éclaire la notion de souveraineté populaire avec le peuple qui ne reçoit aucune règle d’une instance extérieure ou divine.

Les penseurs démocratiques, influencés par cette idée, refusent l’existence d’une loi universelle inscrite dans l’ordre du monde et Épicure est le pionnier de cette rupture.

Il affirme que la réalité n’a pas d’étiquette ou de catégorie prédéfinie, ni même de finalité imposée, puisque le monde est un flux, un assemblage d’atomes, et que l’homme est libre dans ce chaos.

Dans cette vision, le monde évolue constamment, et la stabilité ne vient pas d’un ordre éternel, mais d’une décision humaine temporaire. C’est une rupture radicale avec la philosophie classique – Platon, Aristote, ou plus tard les scolastiques comme Saint Thomas d’Aquin – qui postule un ordre naturel ou divin préexistant.

Pour ces derniers, Dieu a créé un monde structuré regroupant des espèces définies et une hiérarchie finalisée, et le rôle du roi ou du gouvernant est de respecter cet ordre.

Il s’agit d’être un « bon jardinier » de la nature humaine, veillant à ce que les lois humaines s’alignent sur l’harmonie cosmique et le droit, dans cette optique, a une profondeur métaphysique qui reflète une vérité objective et claire.

De l’individualisme au contrat social

Cette pensée alimente la démocratie moderne à travers une autre distinction fondamentale qu’est la conception de l’homme.

Chez Aristote, l’homme s’épanouit dans la cité – couple, famille, rue, village, nation étant des étapes de cette réalisation. Mais chez les modernes, l’homme est d’abord un individu isolé, ou si vous voulez une autre image, « un atome social ».

Hobbes, dans son Léviathan, décrit l’homme comme étant un « loup pour l’homme » et l’état de nature pour lui étant celui où règne la guerre de tous contre tous.

On a l’impression certaines fois que notre immense et froide société moderne est devenue une construction artificielle avec un contrat inconsciemment signé pour garantir la sécurité.

Rousseau nuance cette idée avec la « volonté générale » selon laquelle l’individu, individualiste par nature, devient social en adhérant à ce pacte, qui le transforme.

Mais ce contrat reste hautement paradoxal et c’est pourquoi je disais plus haut dans cet article que ce contrat est inconsciemment signé ou autrement dit : personne ne signe librement !

Naître en démocratie, c’est être soumis sans choix à ce contrat social – et devoir payer des impôts, par exemple, même sans jamais aller voter. On ne peut en sortir, contrairement à l’accord classique et les révolutionnaires ont même exploité cette logique pour exclure ceux qui rejettent le contrat, les privant d’humanité au nom du progrès.

Le Léviathan et la violence démocratique

Hobbes incarne cette vision froide et qui nous rend passifs avec sa description du Léviathan, inspiré d’un monstre biblique – un serpent symbolisant le chaos ou le diable –, ce qui n’est pas anodin.

Hobbes défend quand même cet État absolu, plus fort que les individus, et Cromwell, autre figure de cette pensée, montre la brutalité de ce système monstrueux en Irlande, en massacrant et asservissant au nom d’une République naissante.

Cromwell préfigure ainsi une violence inhérente à l’idéologie démocratique.

Cette logique de société atomisée et d’un État fort naît d’une philosophie sans lois naturelles et affaiblissant les communautés organiques (couples, familles, rues, villes, nations). Il ne reste que des individus qui ne sont plus que des grains de sable malléables.

La démocratie moderne, via la loi, tente de forcer les individus grains de sable à se fédérer. Mais plus elle s’étend, intégrant de diverses populations, plus elle devient rigide et trébuchante.

L’état d’urgence en France en 2016 illustre parfaitement ce mécanisme où l’État devient policier pour prévenir la guerre civile, sous couvert du « pacte républicain » – un avatar du contrat social.

Cette force brutale, démocratique, loin d’être une dérive, est dans son ADN : pour unifier des atomes sociaux, elle exige un pouvoir centralisé et oppressif.

Cette dynamique détruit les structures naturelles en formant un chaos sans socles où les familles, les rues, les villages et les nations s’effritent, remplacées par une masse informe d’individus grains de sable.

C’est ainsi que la matière sociale se disloque, engendrant un chaos inédit.

Dans le même temps, l’idéologie aveuglante du progrès démocratique non questionnable nie toute hiérarchie objective des valeurs et fait de l’homme (quel homme ?), le seul arbitre du bien et du mal. Comme dans la promesse du serpent au jardin d’Éden (« vous serez comme des dieux »), il dessine ses propres lois, mais sans ancrage, s’égare.

Les communautés naturelles – couples, familles, quartiers, villes, nations, sont aujourd’hui attaquées et doivent être démantelées pour laisser place à un monde plus « ouvert et plus universel ».

C’est le discours dominant des médias mainstream globalistes : les communautés seraient un obstacle à une société rationnelle.

Les droits de l’homme (quel homme ?), deviennent notre nouvelle métaphysique

Mais, cette nouvelle métaphysique n’est pas enracinée dans une réalité singulière.

L’être humain n’existe qu’à travers des appartenances concrètes – un couple, une famille, un quartier, une patrie, une histoire, des héritages.

Or, aujourd’hui, cette incarnation est sacrifiée au profit d’un cosmopolitisme abstrait, s’appuyant sur cette idéologie de l’individualisme née à la Renaissance : en réduisant l’homme à un individu détaché, on aboutit fatalement à un universalisme qui nie les différences.

La démocratie moderne, en s’alliant au mondialisme, rejette par principe toutes frontières, singularités et histoires nationales et ce projet ne date pas d’aujourd’hui.

Dès le Moyen Âge, des penseurs, souvent en conflit avec la papauté, imaginent une gouvernance supranationale.

Pierre Dubois, légiste de Philippe le Bel, propose au XIIIe siècle une confédération des royaumes contre Boniface VIII et plus tard, en Hongrie, un projet similaire avec Marsile de Padoue se revendique comme le pionnier de la souveraineté populaire tout comme au XVIIe siècle, Sully, sous Henri IV, rêve d’un « État des nations ».

Ces idées culminent avec les Lumières, puis la Société des Nations au XXe siècle.

Chaque fois, il s’agit de dépasser les pouvoirs locaux et celui de l’Église, au profit d’une autorité universelle !

Le cosmopolitisme, incarné par Érasme

L’adage « Je suis citoyen du monde, de tous les pays et d’aucun » –, va de pair avec cette ambition universelle proclamée et le cosmopolite, indifférent aux nations, se voit comme une élite détachée, profitant d’un monde uniformisé.

Cette vision s’oppose à la métaphysique biblique de la dualité de Dieu et de l’homme, pour adopter un monisme où tout se fond dans un cosmos unique.

Nous soulignons donc que ce débat de la démocratie est non seulement politique, mais religieux et métaphysique.

Rousseau a dit qu’on ne peut déléguer la souveraineté populaire et a critiqué l’utopie démocratique. Pour lui, la souveraineté populaire, indivisible et non délégable, ne fonctionne que dans une démocratie directe à petite échelle.

Dès l’origine, Rousseau perçoit les contradictions internes de la démocratie : elle promet un pouvoir au peuple, mais finit par le confisquer.

Certains, attachés à la nation face au mondialisme, s’inspirent de lui pour prôner des « petites patries », mais philosophiquement, le contrat social nous arrache déjà à l’histoire et aux communautés enracinées, projetant l’homme dans une abstraction hors-sol.

Peut-on être démocrate et chrétien ?

Historiquement, la souveraineté populaire naît chez des théologiens dissidents, comme Marsile de Padoue, un franciscain exilé au XIVe siècle à la cour de Louis de Bavière, en conflit avec Jean XXII. Dans un débat sur l’élection de l’empereur du Saint-Empire, il soutient que le pouvoir vient du peuple, non du pape, une idée reprise par le Jésuite Suárez contre l’Église anglicane.

Après 1789, des chrétiens cherchent à réconcilier foi et République avec Félicité de Lamennais qui plaide pour cette union et Grégoire XVI, dans l’encyclique Mirari Vos (1832), la rejette.

Dès 1791, Pie VI, dans le « Quod Aliquantum », avait critiqué la Révolution pour son rejet de l’ordre naturel, et cette opposition domine le XIXe siècle : « Liberté et égalité sont absurdes ; les enfants naissent soumis, et tous doivent obéir à Dieu. »

Léon XIII marque un tournant et dans « Au milieu des sollicitudes » (1892) et « Rerum Novarum » (1891), il reconnaît les régimes établis, y compris la République, sous réserve qu’ils ne contreviennent pas à la loi divine.

Il affirme que la légitimité des régimes dépend de leur conformité à l’ordre naturel. Inspiré d’Aristote, il admet une forme de démocratie enracinée dans une métaphysique transcendante, distincte de la version moderne issue des Lumières.

Mais le mouvement démocrate-chrétien, né de ces textes, dérive vite avec Marc Sangnier et le Sillon qui prônent une égalité évangélique, même si Pie X, en 1910, condamne cette assimilation, réaffirmant que la souveraineté populaire contredit la doctrine catholique.

Après la Seconde Guerre mondiale, Jacques Maritain, financé par les Américains et soutenu par de Gaulle, publie « Christianisme et démocratie » en 1942.

Il soutient que les Lumières prolongent la chrétienté, une thèse en fait diffusée pour rallier l’opinion contre Pétain. Ambassadeur à Rome, ami de Paul VI, Maritain influence Vatican II, qui entérine la liberté religieuse et un rapprochement avec la démocratie moderne. Ce compromis dilue le christianisme et aujourd’hui, la « démocratie chrétienne » est en perte d’identité.

Une démocratie chrétienne peut exister, mais en dehors du contrat social.

Cela implique une société organique, fondée sur le couple, la famille et les corps intermédiaires, comme la subsidiarité, et non un face-à-face entre l’individu et l’État.

Et la Révolution de 1789, avec son jacobinisme, a écrasé ces structures organiques et naturellement ancrées au profit d’une abstraction centralisatrice.

Concluons en poussant à différentes réflexions

Une démocratie à grande échelle, avec des millions d’individus, est-elle viable ? Rousseau a dit que la souveraineté ne se délègue pas sans se perdre.

À l’échelle étatique moderne, nous avons tous observé les dérives de la bureaucratie, de l’excès de régulations, du totalitarisme, du despotisme mondialiste – plutôt qu’à une liberté nationale alignée à celle du citoyen.

La démocratie moderne est devenue un « monstre tyrannique froid », qui en plus de cela a le pouvoir de redéfinir la morale via ses institutions, qui deviennent ensuite sacrées et inamovibles.

Voici donc la question clé de l’enfermement idéologique démocratique et les plus grands des despotes à renverser sont nos idées.

« La lutte des membres de cette bureaucratie virtuelle pour le pouvoir » expliquée par Olavo de Carvalho nous fait penser au scandale récent de l’USAID.

Chapitres 249 & 250 du « Cours de Philosophie » d’Olavo de Caravalho.

Chapitre 249 : Les principaux enjeux des sciences sociales.

Chapitre 250. Phénoménologie du pouvoir.

249) Les principaux enjeux des sciences sociales.